作曲・指揮研究室の歩み(1987-)

from"emancipation"(1986)

しかし、ラボが独自の取り組みに大きく踏み出したのは93年、伊東 乾がジェルジ・リゲティから「エッシャー・自動演奏楽器・コンピュータ」という音楽を考えるの三つのヒントを貰って以降の事でした。95年春「源氏物語」(松平頼則)の世界初演を終えたあと、伊東は労作性のめまいを病み、暫く立つ事も演奏することもできない時期を過ごします。この時期、耳鼻科で受けた検査とくに聴覚末梢や脳のイメージングと、偶然知った下條信輔氏(カリフォルニア工科大学、当時は東京大学助教授)の錯覚の脳認知研究の接点から「聴覚的錯覚 Auditory Illusion」「聴覚的場の解析 Auditory Scene Analysis」などの考え方を知った伊東は、下條研究室のゼミに参加、翌年下條教授の渡米に際して東京大学大学院総合文化研究科表象文化論に社会人大学院生として籍を置き、ノーノやリゲティ、ブーレーズから示唆された問題の20世紀末年のデジタルコンピューティングを用いて解決する取り組みを開始、シェーンベルク以来の「語ることと歌うこと」の弁別など、幾つかの問題を部分的に解決し「動力学的音楽基礎論」(1998)で博士の学位を得、翌99年、NTTコミュニケーション科学基礎研究所で音声のシニュソイダル分解を用いた最初のスーパースペクトラルの取り組み「マルセル・デュシャンとジョン・ケージによる能オペラ<邯鄲>」の仕事に着手、この間に東京大学から招聘を受け、大学院情報学環・作曲指揮研究室が発足しました。

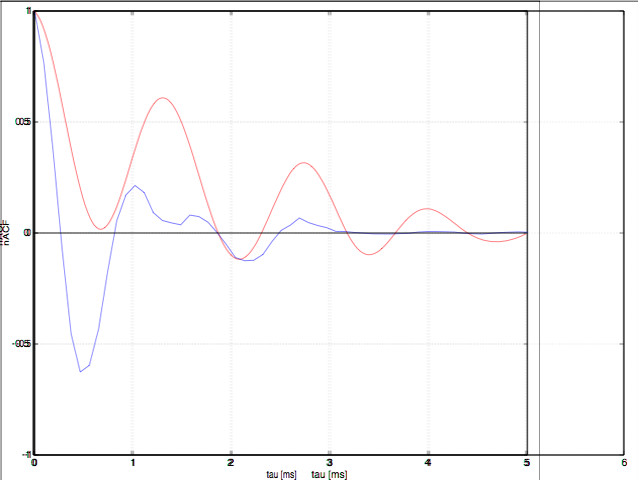

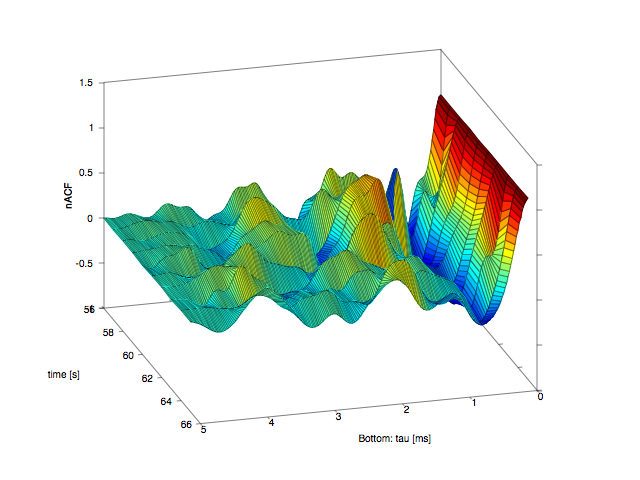

歌声と語りの自己相関解析

2002年には西欧古典学の逸身喜一郎教授の示唆から、古典詩の韻律変化(長短リズムから強弱リズムへの変化)を端緒として声の空間共鳴とくにキリスト教会聖堂内での声の反射の問題を扱い始める。ロマネスク聖堂の時空間でのいわゆるグレゴリオ聖歌の成立ダイナミクス、その音場が成立しなくなったパリ・シテ島ノートルダム聖堂でのゴシック大聖堂の成立に伴うオルガヌム大全=西欧ポリフォニー音楽の成立のダイナミクスの問題に具体的に着手し始めました。これは2008年以降マンフレート・シュレーダー+安藤四一の建築音響理論を援用することで実測評価が可能になりました。

デジタルコンテンツ視聴中、恐怖の情動と並行して血中酸素濃度 が低下した前頭前野のf-NIRS測定データ 技術協力:㈱島津製作所

2004年、東大病院整形外科・渡会公治助教授の指導のもと、指揮とピアノ演奏を念頭とする術式で解剖を行うとともに、ピエール・ブーレーズの協力を得、指揮の技法を呼吸と共に制御される関節の回転角速度の問題に一元化する取り組みを開始、後にペーター・エトヴェーシュの助言を得、2007年までにコンパクトなメソードにまとめることに成功しました。

これと並行して2004年からは島津製作所の協力を得、fNIRS機能的近赤外光スペクトロスコピーの技術を用いた演奏中やコンテンツ視聴中の脳血流内の酸素濃度の測定に取り組み、伊東はオウム真理教事件でのメディア・マインドコントロールについて「さよなら、サイレント・ネイビー」の仕事をまとめました。この仕事の延長ではルワンダ共和国大統領府の招聘でキガリ工科大学、ルワンダ国立大学に滞在した折には、ラジオの音楽番組が陽動したジェノサイドの再発防止の取り組みなど、応用面に力点を置いています。なお基礎科学の観点ではfNIRSの測定は必ずしも再現性が高くなく、個体差等もあることから、定性的な傾向を指摘するに留め、定量的・断定的な結論は留保しています。

解剖生理に基づく指揮技法の確立:アンギュラー・ヴェロシメトリックス(動的関節回転制御)

そこで2007年末ベルリン空間音楽コレギウムを設立、シュトックハウゼン流の物理的音源の立体配置の観点から離れ、Bregman, Warrenらの聴覚的場の理論を援用した「両耳聴場の空間音楽認知」に視点を移すことになりました。 ここからグレゴリオ聖歌などを含む問題の具体的な測定評価の方法をシュレーダーの認知建築音響理論から得られたので、2009年以降、長年の課題としていたリヒャルト・ヴァーグナーの時空間、バイロイト祝祭劇場におけるRaumzeitの実測評価と、これに基づく解釈演奏・新演出拡大のプロジェクトに高辻知義教授の指導のもと、Wolfgang Wagnerと取り組み始めます。翌2010年Wolfgang が急逝し、再度プロジェクトは一時停止しますが、程無くEva Wagner-Pasquier の協力を得、2011年からは科研費のプロジェクトとして木造のオペラ劇場、石造の各種西欧教会とそれらに対応する国内建築物での音響ダイナミクスの精査と、それに基づく再現演奏、さらに新たな演奏解釈の創出という基本的な枠組みが整いました。2013年には小編成ながら「トリスタンとイゾルデ」全幕をヴァーグナー自身の空間配置を尊重して全幕ノーカット上演しました。

同様の枠組みは国内の伝統的宗教儀礼に対しても適用可能で、音場測定に基づく真宗大谷派・名古屋東別院での親鸞聖人750年御遠忌お待ち受け雅楽法要の創成、奈良・東大寺修二会声明へのバイノーラルダイナミクスの観点からのアプローチを継続しています。

2015年は、原点というべき仕事ながら1999年以来手をつけて居なかった蝸牛の模式化を念頭におく準線形=シニュソイド分解を2000年以降拡大した非線形の枠組みに移譲して新たな展開を準備しています。

認知的相関場のダイナミクス解析